Bienvenidos al blog de ciencia para pasar el rato, siempre será mejor que ver la tele.

lunes, 27 de octubre de 2025

Generalidades de la Biología

martes, 21 de octubre de 2025

¿Sabes qué es el retifismo?

El retifismo es una parafilia sexual caracterizada por una atracción fetichista hacia los zapatos, sin importar el tipo de calzado. Quienes padecen esta inclinación disfrutan de acciones como acariciar, oler, besar o incluso lamer los zapatos, o sentirlos sobre su cuerpo, encontrando en ello una fuente de excitación. Este comportamiento se asocia con la creencia de que el pie y el zapato representan simbólicamente los genitales, generalmente femeninos. Esta parafilia es mucho más común en hombres que en mujeres.El término «retifismo» proviene del apellido del escritor francés Nicolás Edme Restif de la Bretonne, del siglo XVIII, quien fue pionero en describir los síntomas y manifestaciones de esta inclinación sexual. Con el tiempo, se ha documentado que esta atracción puede darse hacia cualquier tipo de calzado: zapatos, botas, zapatillas o sandalias, haciendo del retifismo un fenómeno bastante extendido.

Dentro de esta parafilia existen variantes como la altocalcifilia, que es la atracción sexual específica hacia los zapatos de tacón alto. Las personas con altocalcifilia suelen sentir placer observando, tocando o usando este tipo de calzado, y en algunos casos incorporan los zapatos de tacón en sus encuentros íntimos como parte del juego erótico.

Origen y psicología del Retifismo

El retifismo se considera un epónimo, dado que toma su nombre de Restif de la Bretonne, quien describió esta tendencia por primera vez. Psicológicamente, se cree que la elección del fetiche está relacionada con experiencias tempranas en la infancia, donde el tacto y la textura de ciertos materiales (como el cuero) evocan sensaciones placenteras o recuerdos importantes. Además, esta parafilia puede estar influenciada por factores culturales y sociales, especialmente en sociedades donde la sexualidad es fuertemente reprimida.

De acuerdo con estudios y relatos históricos, la textura y el olor de los zapatos suelen tener un componente erótico, especialmente cuando se relacionan con la suavidad y calidez que estas personas asocian inconscientemente con el afecto y la seguridad. Esto explica por qué el fetichismo táctil es un elemento clave del retifismo.

Retifismo en la sociedad actual: fenómenos y datos

Aunque para muchas personas el retifismo pueda parecer extraño, esta parafilia es bastante frecuente y reconocida dentro del espectro de comportamientos sexuales no convencionales. Se reporta principalmente en hombres que encuentran excitación al contemplar zapatos o a la persona que los porta, sin importar el género.

Cabe destacar que la altocalcifilia, como una subcategoría importante, ha ganado visibilidad en espacios culturales y sociales, especialmente en entornos donde los zapatos de tacón tienen una fuerte carga simbólica en la percepción de poder y atractivo. Este tipo de fetichismo puede manifestarse en la vida diaria o integrarse en prácticas íntimas como una forma de ampliar el disfrute sexual.

La comprensión y aceptación de estas parafilias es parte del reconocimiento de la diversidad sexual humana, de modo que abordar el tema con información clara y respetuosa ayuda a eliminar prejuicios y desinformación.

lunes, 20 de octubre de 2025

Bugambilias

Un viaje alrededor del mundo

La historia de la bugambilia nos transporta al siglo XVIII, a bordo de un navío francés. El navegante Louis Antoine de Bougainville, durante una expedición de exploración científica alrededor del mundo, descubrió esta planta en Brasil y decidió traerla a Europa. Así, esta trepadora pasó de ser una exótica especie sudamericana a conquistar jardines y muros en todo el planeta. Su adaptabilidad ha permitido que se extienda por casi toda la República Mexicana, convirtiéndose en un ícono de la flora nacional.

Un arcoíris de brácteas

Aunque la variedad morada es la más común y resistente, la paleta de colores de la bugambilia es mucho más amplia y sorprendente. Sus brácteas pueden ser blancas, rosas, anaranjadas, amarillas, violetas, fucsias y magenta. ¿Sabías que algunas variedades, conocidas como dobles, tienen brácteas tan tupidas que parecen flores de terciopelo?. Existen incluso variedades injertadas en un mismo pie que florecen con tres o cuatro colores distintos, creando un verdadero festival de color en una sola planta.

Más allá de la belleza: Usos y significados

A lo largo de los años, la bugambilia no solo ha cautivado por su belleza, sino también por sus propiedades. En la medicina tradicional, las infusiones de sus hojas se han utilizado para tratar afecciones respiratorias como la gripe, la bronquitis y el asma, gracias a sus efectos expectorantes y antiinflamatorios. Además, se cree que el agua de bugambilia ayuda a desinfectar y cicatrizar heridas, mientras que la infusión de las variedades morada y blanca alivia la tos con flemas.

Pero sus bondades no se limitan a lo físico. La bugambilia tiene un profundo simbolismo. Representa la pasión y el entusiasmo, pero también la bienvenida y la gratitud. En el mundo del Feng Shui, se le atribuye el poder de atraer la abundancia y disipar las deudas. Colocarla cerca de la entrada principal no solo da la bienvenida a tus visitas, sino también a las buenas energías y oportunidades.

Cuidados para una bugambilia feliz

Si te animas a tener una bugambilia en casa, no te preocupes, no es una planta exigente. El secreto de su florecimiento es simple: mucho sol. Necesita al menos 5 horas de luz solar directa al día para producir esas brácteas espectaculares. A pesar de que es una planta resistente a la sequía, necesita riegos moderados; lo ideal es esperar a que la tierra se seque entre riego y riego para evitar la pudrición de la raíz.

Además, un poco de atención regular la hará mucho más feliz. Una poda ligera y constante no solo ayuda a controlar su crecimiento vigoroso, sino que también estimula una floración más abundante. Aunque la bugambilia es muy resistente, el frío extremo es su enemigo, por lo que en climas gélidos es mejor protegerla o cultivarla en macetas para poder moverla al interior durante el invierno.

domingo, 19 de octubre de 2025

La química detrás de los colores de las dalias

En la naturaleza no existen dalias azules porque les falta la enzima que produce delfinidina, el pigmento responsable de ese color. Sin embargo, con biotecnología vegetal sería posible lograrlas: introduciendo el gen faltante, ajustando el pH celular y estabilizando el pigmento con copigmentos o complejos metálicos.

La Biología de hoy

Los seres vivos son sistemas tan complejos que es posible estudiarlos desde diferentes ángulos, los cuales, a su vez, definen las diferentes especialidades dentro de la Biología: la citología que estudia las células; la histología, los tejidos; la fisiología, las funciones; la botánica, las plantas o la zoología, los animales.

sábado, 18 de octubre de 2025

Mario Molina: El Niño que Convirtió un Baño en Laboratorio y Salvó al Planeta

Mario José Molina Pasquel Henríquez nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. Desde niño mostró un interés inmenso en la química. Convirtió un baño de su casa en su primer laboratorio, usando microscopios de juguete y equipos de química. A esa edad, ya miraba al cielo no solo por su belleza, sino por su fragilidad.

Estudió Ingeniería Química en la UNAM, hizo un posgrado en la Universidad de Friburgo (Alemania), y obtuvo su doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de California, Berkeley. Su carrera lo llevó a trabajar en instituciones de prestigio como la Universidad de California en Irvine, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de California en San Diego (UCSD).

En la década de 1970, mientras era un investigador postdoctoral en la Universidad de California en Irvine, el Dr. Molina hizo el trabajo que lo catapultaría a la historia. En colaboración con Frank Sherwood Rowland, investigó la vida de los clorofluorocarbonos (CFC), unos compuestos químicos que se usaban en aerosoles, refrigeradores y aires acondicionados.

Descubrieron que estos gases, al llegar a la estratósfera, no se descomponían como otros contaminantes. En cambio, eran descompuestos por la radiación solar y liberaban átomos de cloro, los cuales destruían masivamente la capa de ozono de la Tierra. Esta capa es vital, ya que protege al planeta de la peligrosa radiación solar entrante.

Por este trabajo fundamental en química atmosférica, que mostró cómo la actividad humana estaba literalmente agujereando el "escudo solar" del planeta, Mario Molina (junto con Rowland y Paul Crutzen) recibió el Premio Nobel de Química en 1995. Fue un reconocimiento a la ciencia que tiene un profundo significado en el mundo real para la humanidad.

Dedicó gran parte de su labor a la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica en grandes ciudades, incluyendo la Zona Metropolitana del Valle de México. Fundó el Centro Mario Molina para servir como "un puente de soluciones prácticas entre la ciencia y las políticas públicas".

"Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad."

viernes, 3 de octubre de 2025

Jane Goodall: la primatóloga que cambió la forma en que entendemos a los chimpancés y la naturaleza

Jane Goodall (1934-2025) fue mucho más que una científica: se convirtió en un símbolo mundial de la conservación, la empatía hacia los animales y la esperanza para el futuro del planeta. Tras su reciente fallecimiento a los 91 años, el mundo recuerda a la mujer que revolucionó la investigación de los chimpancés y dedicó su vida a defender la vida en todas sus formas.

De una niña curiosa a una científica pionera

Desde pequeña, Jane mostró una curiosidad insaciable por los animales. Con apenas cuatro años, su madre la encontró escondida en un gallinero observando cómo las gallinas ponían huevos. Ese mismo espíritu la llevó, décadas más tarde, a África.

En 1960, con solo 26 años y sin un título universitario formal, Jane Goodall inició en Tanzania una investigación que cambiaría la ciencia para siempre. Bajo la guía del antropólogo Louis Leakey, instaló un campamento en la reserva de Gombe para estudiar chimpancés en libertad.

Descubrimientos que rompieron paradigmas

Goodall sorprendió al mundo al demostrar que los chimpancés fabrican y usan herramientas, cazan en grupo, forman alianzas y hasta libran guerras territoriales. Fue también la primera en otorgarles nombres en lugar de números, reconociendo su individualidad y emociones.

Gracias a sus observaciones, la frontera entre humanos y animales se volvió más difusa. Sus hallazgos no solo transformaron la primatología, sino también nuestra visión de la evolución, la conducta social y la empatía hacia otras especies.

Activismo y legado global

Más allá de la ciencia, Jane Goodall se convirtió en una incansable activista. Fundó en 1977 el Jane Goodall Institute, presente hoy en más de 30 países, y en 1991 creó Roots & Shoots, un programa que moviliza a millones de jóvenes en proyectos ambientales y sociales.

Su trabajo le valió reconocimientos internacionales como la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, el Templeton Prize, y el título de Dame del Imperio Británico. En 2002 fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Una vida dedicada a la esperanza

Hasta sus últimos años, Jane viajó incansablemente para dar conferencias sobre cambio climático, deforestación y bienestar animal. Su mensaje era claro: cada persona puede hacer la diferencia, por pequeña que sea su acción.

Al cumplir 90 años dijo que veía la muerte como su “próxima gran aventura”, con la misma curiosidad que la acompañó desde niña.

El adiós a una leyenda

El 1 de octubre de 2025, Jane Goodall falleció en California mientras realizaba una gira de conferencias. La noticia fue confirmada por su instituto y ha generado homenajes alrededor del mundo.

Su legado vive en cada joven inspirado por Roots & Shoots, en cada chimpancé protegido gracias a sus esfuerzos y en cada persona que entendió que cuidar el planeta es una responsabilidad compartida.

Jane Goodall nos enseñó que mirar a los ojos de un chimpancé es también mirarnos a nosotros mismos.

Grillo

Es el popular cantor de nuestros campos

¿Quién no conoce al grillo, este popular animador de nuestras praderas? Canta todo el verano, pero, si bien es imposible no oír su canto, es mucho mas difícil sorprender al insecto en plena actuación. Una de las características del grillo es su gran timidez. Al menor ruido sospechoso, o en cuanto percibe una silueta extraña, se calla y se mete en su madriguera.Existe una gran cantidad de especies de grillos, distribuidas por todas las regiones del mundo. Algunos grillos son nocturnos y vuelan como abejorros; otros, por el contrario, llevan una existencia casi totalmente subterránea. Existen también minúsculos grillos que viven en simbiosis con hormigas y no abandonan jamás los pasillos subterráneos de los hormigueros.

El grillo está emparentado con las langostas y los saltamontes. Sus patas posteriores están adaptadas al salto; sin embargo, el grillo salta menos que los saltamontes, y lo hace más torpemente. En cambio, corre por el suelo con rapidez. Cava una profunda madriguera, a veces de medio metro, que se termina en una celda esférica, su nido. Delante de la entrada de su madriguera, el grillo despeja una superficie bastante grande, manteniéndola cuidadosamente limpia.

En ese lugar canta el macho, ya que en este insecto sólo el macho canta y lo hace tanto para señalar el emplazamiento de su territorio como para llamar y seducir a una hembra. Para cantar, el grillo levanta ligeramente sus alas y las frota una contra otra. Su régimen alimenticio es omnívoro: come tanto hojas y tallos como insectos.

Grupo: Artrópodos

Clase: Insectos

Orden: Ortopteros

Familia: Grillidos

Género y especie: Gryllus campestris (Grillo común)

jueves, 2 de octubre de 2025

Descubre los Secretos del Ginkgo Biloba

Imagina un árbol que era antiguo cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Un ser vivo que ha sobrevivido a glaciaciones, extinciones masivas y al auge de la humanidad. No es un personaje de fantasía, es el Ginkgo biloba, una de las maravillas botánicas más extraordinarias de nuestro planeta. En este artículo, nos adentramos en la asombrosa biología de este testigo silencioso de la historia.

Su historia comienza hace más de 200 millones de años, en un mundo perdido. En la era de los dinosaurios, los bosques estaban poblados por sus ancestros, diversos y abundantes. Pero el tiempo pasó, las condiciones cambiaron y todas aquellas especies se extinguieron. Todas, menos una. El Ginkgo biloba es el último superviviente de todo un linaje evolutivo, un fósil viviente en el sentido más literal. Cuando caminas junto a uno, no estás viendo simplemente un árbol; estás mirando a través de una ventana al pasado profundo de nuestro planeta.El Ginkgo no es solo una especie única; es todo un género único, una familia única y un orden único. Su posición en el árbol de la vida es tan singular que lo pone en una categoría propia.

Reino: Plantae

División: Ginkgophyta

Clase: Ginkgoopsida

Orden: Ginkgoales

Familia: Ginkgoaceae

Género: Ginkgo

Especie: Ginkgo biloba

Su apariencia es tan única como su historia. Sus hojas, en forma de abanico con esa característica muesca central que les da el nombre de "biloba", son inmediatamente reconocibles.

Es un árbol de gran tamaño, que puede superar los 35 metros de altura. Su longevidad es legendaria; existen ejemplares en China y Japón con más de 2.500 años de antigüedad. Sin duda, su característica más distintiva son las hojas que tienen forma de abanico (flabeladas) y suelen presentar una muesca o escotadura en el centro que las divide en dos lóbulos (de ahí el nombre "biloba"). Si observas con atención, verás que sus venas no forman una red, sino que se bifurcan una y otra vez, como un río que se divide en infinitos afluentes. Esta "nervadura dicotómada" es un rasgo primitivo, un sello de identidad de un diseño botánico ancestral. Y en otoño, este relicto prehistórico nos regala uno de los espectáculos más bellos: un fulgor dorado que ilumina las aceras, como si todo su pasado se concentrara en un último y brillante suspiro antes de dormir.

Pero la verdadera magia del Ginkgo, su secreto para la supervivencia, reside en su increíble fortaleza. Es un árbol casi indestructible. Tolera la contaminación de las ciudades modernas, resiste plagas que acabarían con otras especies y sobrevive a enfermedades que parecen no afectarle. Su capacidad de resiliencia se hizo legendaria tras la bomba atómica en Hiroshima, donde varios Ginkgos carbonizados cerca del epicentro fueron los primeros en rebrotar, verde esperanza surgiendo de la ceniza. Esta tenacidad es la clave que le ha permitido llegar hasta nuestros días.

Su ciclo de vida es igual de fascinante. El Ginkgo es dioico, es decir, hay pies masculinos y femeninos. Los machos producen pequeños conos de polen, mientras que las hembras desarrollan unos óvulos desnudos que, tras ser polinizados por el viento, se transforman en lo que parece una pequeña fruta. Sin embargo, aquí hay una maravillosa paradoja biológica: esa "fruta" no lo es. Es en realidad una "semilla con una cubierta carnosa", y cuando madura, desprende un olor nauseabundo a mantequilla rancia. Este aroma, tan desagradable para nosotros, es un ingenioso mecanismo evolutivo para atraer a los animales que, antaño, dispersaban sus semillas.

Y si todo esto no fuera suficientemente asombroso, el Ginkgo guarda en su interior uno de sus secretos más primitivos. A diferencia de la mayoría de los árboles modernos, los gametos masculinos del Ginkgo son espermatozoides móviles con cola (flagelos) es un rasgo increíblemente primitivo (similar a los helechos y las cicas). En el húmedo interior del óvulo, estas células nadan hacia el óvulo para fecundarlo, en un ritual acuático que nos remonta a los orígenes mismos de la vida vegetal en la Tierra.

Es un árbol de crecimiento relativamente lento pero constante. Su madera es de buena calidad y sus raíces son fuertes y profundas, lo que contribuye a su estabilidad y longevidad.

Ginkgólidos y Bilabálidos este es el origen de sus propiedades medicinales. Estos compuestos son exclusivos del Ginkgo. Los ginkgólidos son potentes inhibidores del PAF (Factor de Activación Plaquetaria), lo que influye en la circulación sanguínea. Son también un mecanismo de defensa contra insectos. Los Flavonoides y Glicósidos Flavonólicos son poderosos antioxidantes que protegen a las células del daño de los radicales libres.

Octubre cósmico: ¿Cuándo y cómo ver el cometa C/2025 R2 SWAN que pasa una vez cada 20 mil años?

Zabdi Jehieli Infante Martinez

Llega octubre, el otoño, los pumpkin spice latte y algunos de los eventos astronómicos más esperados del año. Entre ellos, destaca el cometa C/2025 R2 SWAN, que está a punto de brindar al mundo un espectáculo visual que no querrás perderte.

Conocido como el ‘cometa de la cola de las 10 lunas’, este fenómeno se acercará a la Tierra a mediados de octubre de 2025, siguiendo una trayectoria que ocurre solo una vez cada 20 mil años. Por eso, la oportunidad de observarlo es verdaderamente única.

¿Qué hace tan especial al cometa C/2025 R2 SWAN?

El cometa C/2025 R2 SWAN es un cometa no periódico, lo que significa que su órbita alrededor del Sol es extremadamente larga, tardando más de 20 mil años en completarse. Fue descubierto el 11 de septiembre de 2025 por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly mediante el instrumento SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA.

Este cometa genera gran interés debido a su brillantez y a la impresionante cola iónica que ha formado, la cual se extiende hasta 5 grados en el cielo.

Su cola, que puede llegar a ser tan amplia como la vista de diez lunas llenas alineadas (de ahí su nombre), se formará gracias al gas y polvo que libera al acercarse al Sol. Este evento astronómico es una oportunidad única para los amantes del cosmos, ya que no todos los años se presenta un cometa de esta magnitud tan cerca de la Tierra.

¿Cuándo se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN?

El esperado ‘cometa de la cola de las 10 lunas’ alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, el 12 de septiembre de 2025. A partir de ese momento, se espera que su luminosidad aumente considerablemente.

La mejor oportunidad para verlo desde México será entre el 18 y el 21 de octubre, cuando el cometa alcance su máxima aproximación a la Tierra, acercándose a solo 0.261 unidades astronómicas, lo que lo hará visible incluso a simple vista.

Aunque en un principio se esperaba que su visibilidad fuera limitada, se ha pronosticado que su brillo aumentará, permitiendo que sea visible desde el hemisferio norte. Se recomienda elegir un lugar con poca contaminación lumínica, lejos de las luces de la ciudad, para disfrutar de este fenómeno astronómico al máximo.

Cómo disfrutar del cometa C/2025 R2 SWAN desde México

Si quieres disfrutar del paso del cometa C/2025 R2 SWAN desde México, aquí te dejamos algunos consejos prácticos para que puedas vivir esta experiencia única: Busca un lugar alejado de las luces de la ciudad, como un campo abierto o una montaña.

Lleva unos binoculares o un telescopio, pues te permitirán apreciar mejor los detalles de la cola del cometa. Dale tiempo a tus ojos para acostumbrarse a la oscuridad, al menos 20 minutos, para una mejor visibilidad.

Por lo general, la mayoría de los cometas tienen órbitas muy largas, que pueden tardar miles o incluso millones de años en completar una vuelta al Sol, de manera que solo pueden verse una vez en la vida humana, y en muchos casos, ni siquiera eso.

Un ejemplo reciente es el cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS, conocido como ‘el cometa del siglo’, que deslumbró al mundo en 2024. Sin embargo, no volverá a acercarse a la Tierra en al menos 80 mil años.

Existen algunas excepciones, como el famoso cometa Halley, que regresa aproximadamente cada 76 años. Si alguien lo observa en su infancia y llega a una edad muy avanzada, podría tener la fortuna de verlo dos veces, aunque eso es poco común.

miércoles, 1 de octubre de 2025

La Biología moderna

Su estructura

Podemos entenderla como un proceso cuyos elementos estructurales son:· Sus objetos de estudio, los sistemas vivos;· Los sujetos, los biólogos e investigadores interesados en conocer los más diversos aspectos

de la estructura, funciones, relaciones, y comportamiento de los seres vivos;· Sus medios del conocimiento, que son sus principales conceptos y categorías (por ejemplo: evolución, gen, especie, etc) y los materiales como los diversos tipos de microscopio.· Sus resultados son las teorías y paradigmas construidos.

Su desarrollo

La Biología, como toda ciencia, presenta una historia con avances, retrocesos y revoluciones determinados por las necesidades y condiciones de las organizaciones sociales en cada momento histórico. El siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, fueron fundamentales en el desarrollo de la Biología, ya que es en esta etapa donde se propusieron grandes teorías como la celular, la evolutiva y la genética. Cabe resaltar que este desarrollo teórico no fue casual, sino resultado de unas condiciones sociales gestadas desde, por lo menos, dos siglos antes. Otro factor que explica tal avance fue el desarrollo del sistema social capitalista que demandaba incrementar la producción, el crecimiento de los mercados y el dominio de recursos naturales. Así, las grandes síntesis del conocimiento biológico que representan las teorías mencionadas, sólo pudieron darse a partir del impulso socioeconómico y después de un proceso de análisis en diversos campos del conocimiento dentro de las ciencias naturales.

Para llegar a la construcción de la teoría de la evolución, por ejemplo, campos como el de la sistemática, la reproducción, la embriología, la paleontología, la geografía y la biogeografía debieron de haber alcanzado un grado de desarrollo tal que permitieran su integración en una gran teoría. El estado de estos campos era el siguiente:

Sistemática: Ante la diversidad del mundo vivo conocida gracias a los grandes navegantes del siglo XV, se impuso la necesidad de la clasificación y nomenclatura de las especies. Quien destacó en este campo fue Linneo con su sistema natural donde ordenaba a los seres vivos de lo simple a lo complejo con base en sus semejanzas y diferencias morfológicas.

Origen y reproducción: En este campo predominaban las ideas religiosas sobre la creación divina de la vida y la teoría de su generación espontánea, muy difícil de refutar no solo porque era una explicación que en ese tiempo funcionaba, sino por el poco desarrollo de los instrumentos de observación y, sobre todo, por la dificultad para plantear explicaciones nuevas, contrarias al pensamiento dominante. Esta teoría fue perdiendo valor ante los experimentos de Redí en el siglo XVII, Spallanzani en el siglo XVIII y terminó por desecharse con los famosos experimentos de Pasteur en el siglo XIX.

Embriología: La explicación al problema del desarrollo embrionario había derivado en dos vertientes, una de ellas sostenía que en el óvulo o en el espermatozoide se encontraba preformado el individuo adulto, como si el espermatozoide fuera un hombrecito minúsculo a quien solo le faltaba crecer; la otra vertiente, con base en experimentos, negaba la preformación al postular que el organismo va formando sus estructuras mediante un proceso de desarrollo y transformación.

Paleontología y geología: los estudios en estos campos, como en otros, se veían influidos y obstaculizados por las explicaciones religiosas. Evidencias de la evolución de la tierra se explicaban en el marco del génesis bíblico. Sólo a finales del siglo XVIII con la observación más detallada de los fósiles y del lugar de los hallazgos de estos, se llegó a la idea de que la Tierra había ido cambiando y que las especies no eran constantes, sino que unas habían desaparecido y otras se transformaron.

Biogeografía: Igual que la sistemática, recibió gran impulso con los viajes de navegación y exploración de nuevos lugares en el siglo XV.

Como puede observarse, en esos tiempos se debatían dos posiciones en el campo de las ciencias naturales y en particular de los seres vivos: el fijismo enraizado en las ideas religiosas y el pensamiento Aristotélico, y la de los primeros evolucionistas los cuales, sin embargo, recurrían más a la especulación y el razonamiento por influencia de la ideología liberal de la burguesía (laicismo, progreso, ilustración, libertad), que por la observación y la experimentación.

Algo semejante sucedió con la teoría celular y, más tarde, con la del gen, que constituyen grandes síntesis del conocimiento producto de varias generaciones. El poder explicativo de las tres teorías es tan grande que lograron romper con todo el pensamiento anterior.

No obstante la vigencia de estas teorías, las condiciones y necesidades sociales del mundo de hoy y los enormes avances tecnológicos en materia de medios del conocimiento imponen su análisis y revisión para construir nuevas explicaciones.

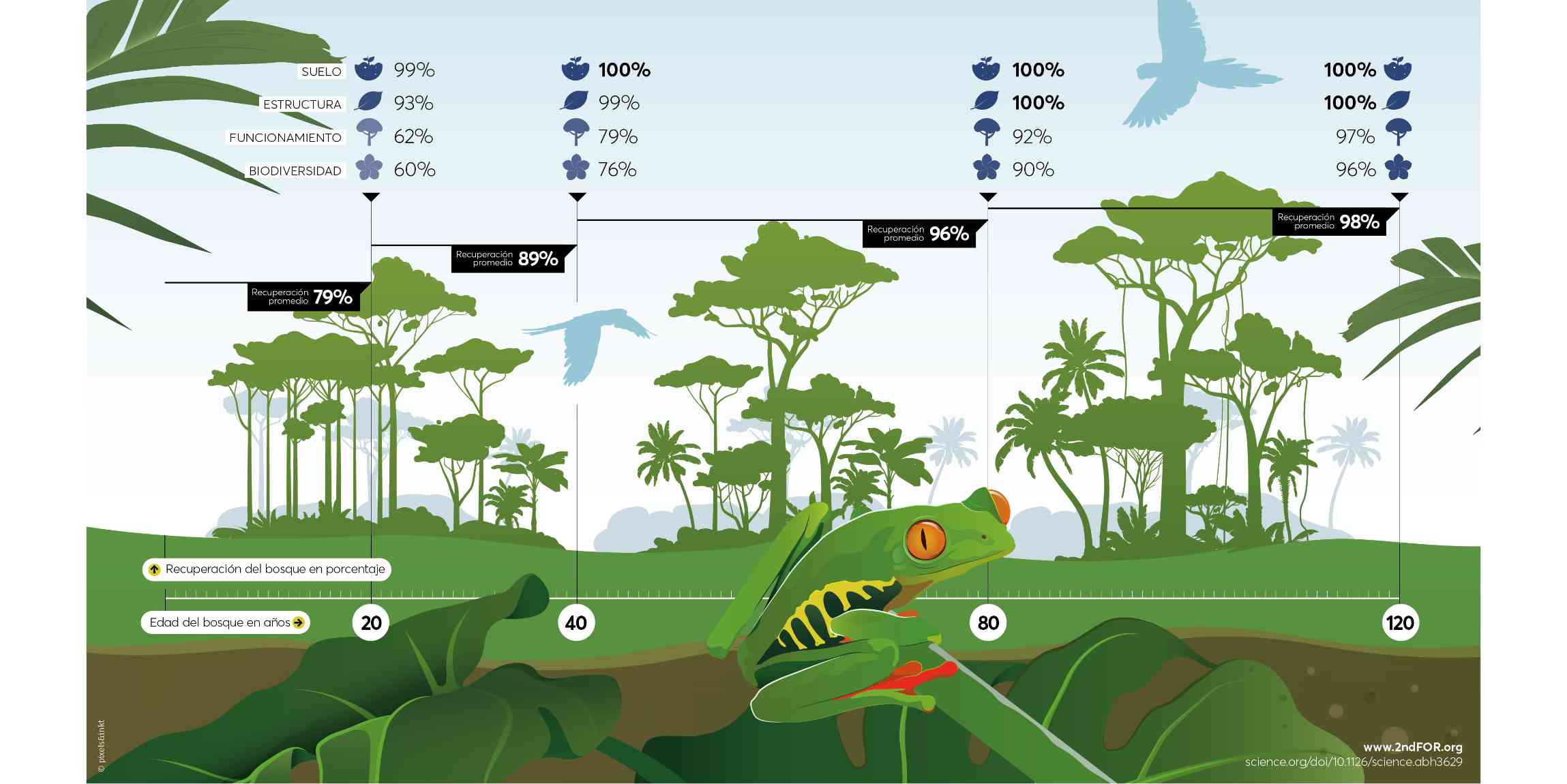

Facultad de Ciencias publican en Science estudio sobre recuperación natural de bosques tropicales

Diego Hidalgo Manzanares

Con resultados que señalan la importancia local y mundial de los bosques secundarios y su rápida recuperación, y que posiciona a la regeneración natural como una solución de bajo costo para alcanzar las metas de desarrollo sustentable y combate al cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), científicos de la Facultad de Ciencias (FC) publicaron un estudio internacional en la prestigiosa revista Science.Multidimensional tropical forest recovery es el artículo publicado este 10 de diciembre, liderado por el Profesor Lourens Poorter y en el que participan los investigadores Jorge Arturo Meave del Castillo, Eduardo Alberto Pérez García y el egresado de la FC, Rodrigo Muñoz Avilés, quien realiza actualmente estudios de doctorado en la Universidad de Wageningen, Países Bajos. En el estudio también colaboraron investigadores del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES-UNAM).

Se trata de un estudio con información recabada a lo largo de más de 20 años, obtenida en 28 países, 77 paisajes y más de 2 mil 200 parcelas de bosque tropical distribuidas en América Latina y África Occidental, en el que colaboran 89 investigadores de diversas partes del mundo. De América Latina se tiene información de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, México y Venezuela, mientras que de África la información proviene principalmente de Ghana y de Costa de Marfil. Además de los investigadores de la UNAM, en México participaron científicos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad (CCGS).

La investigación es un producto de la red de colaboración para la investigación sobre bosques secundarios 2ndFOR —www.2ndFOR.org—, que reúne a más de 100 investigadores de 18 países y se enfoca en la ecología, dinámica y biodiversidad de los bosques secundarios, así como en los servicios ecosistémicos que brindan en paisajes tropicales con modificación humana. La red es coordinada por científicos de la Universidad de Wageningen, Países Bajos.

En entrevista, Jorge Meave explicó que uno de los objetivos centrales del estudio fue entender la recuperación de diferentes atributos del bosque de manera integral. Uno de los resultados más importantes fue determinar tres que pueden funcionar como indicadores de la recuperación del conjunto total de las características del bosque: el tamaño máximo de los árboles, la variabilidad estructural del bosque y la riqueza de especies de árboles. Estos tres indicadores son relativamente fáciles de medir y se pueden usar para el monitoreo de la restauración del bosque.

Inicios y objetivos del estudio

La red internacional 2ndFOR se ha ido consolidando sobre la base de un interés común por estudiar la recuperación de los bosques tropicales.

“Los bosques tropicales están desapareciendo muy rápido. A pesar de que ha habido muchos intentos a nivel nacional e internacional de detener la deforestación, esto no se ha logrado porque la población sigue creciendo, hay demandas de producción de alimentos, utilización de áreas para fines urbanos, turísticos e industriales, y por muchas razones más. La superficie ocupada por los bosques tropicales originales o nativos, también llamados bosques maduros, sigue reduciéndose y esto es una causa de alarma muy grande”, afirmó Jorge Meave.

En los lugares donde se abandonan terrenos que se utilizaban para la producción agrícola o ganadera se lleva a cabo un proceso natural de recuperación de la vegetación. “Este fue el motivo de la investigación, nos interesaba saber qué tan rápido se daba la recuperación y si todas las características del bosque se recuperan o no. Identificamos además la necesidad de hacer el estudio porque nos dimos cuenta de que la mayor parte de los análisis se han enfocado en una o en un par de propiedades del bosque y que no había un esfuerzo por hacer una evaluación integral y simultánea de muchas propiedades, Además, y esto es lo más importante, necesitábamos identificar algunas características que se pudieran usar como indicadores del éxito de la recuperación”, aseguró el investigador.

Complejidad de los sistemas tropicales

Eduardo Pérez explicó que, en la ciencia en general, son los países del norte, tanto los europeos como Estados Unidos y Canadá, quienes han llevado la vanguardia en la investigación científica y el caso de la investigación ecológica no es la excepción.

Por ello, los primeros sistemas ecológicos que se han estudiado en el aspecto de su recuperación son los templados o boreales, que suelen ser mucho más simples en términos biológicos porque están formados por muy pocas especies y son más o menos homogéneos.

“En Canadá puedes recorrer cientos de kilómetros y seguir viendo el mismo tipo de bosque, y sus procesos de regeneración son relativamente sencillos y similares. Pero los sistemas tropicales son más complejos, tienen muchas más especies, una estructura vertical más intricada, con muchas formas de vida y una amplia variación en sus atributos funcionales, lo que hace que las diferentes especies respondan diferencialmente a las principales limitantes del mundo tropical: la variación en la calidad del suelo y de la disponibilidad del agua”, expresó Eduardo Alberto Pérez.

Esta gran complejidad de los sistemas tropicales implica tener mucha información para poder establecer patrones generales, porque sistema sitio tropical suele ser muy diferente a otro. De ahí la necesidad de hacer redes de investigación con quienes estudian el tema en todo el mundo.

“Uno de los principales retos fue tratar de uniformizar las bases de datos porque cada grupo de trabajo tiene información de acuerdo con sus propios objetivos y no teníamos un mismo diseño experimental inicial. Poder tener ese lenguaje común implica tener números que sean analizables en los mismos términos. Eso ha sido parte del desafío, integrar la información, no sólo a las personas.

Bosques tropicales secundarios

Los bosques secundarios se desarrollan de forma natural después de que fuera removida casi en su totalidad la cubierta forestal de una región para el uso antrópico del suelo. A pesar de que los bosques tropicales están desapareciendo a una velocidad alarmante debido a la deforestación, tienen el potencial de volver a crecer de forma natural en terrenos abandonados; usualmente para agricultura de roza, tumba y quema, cultivos convencionales y campos ganaderos.

Actualmente, más de la mitad de los bosques tropicales de todo el mundo no son bosques maduros sino bosques que se están regenerando de forma natural, de los cuales una gran parte son bosques secundarios. En las regiones tropicales de América Latina los bosques secundarios cubren hasta un 28 por ciento de la superficie terrestre.

Principales resultados

El equipo internacional de ecólogos tropicales analizó la recuperación de 12 atributos de los bosques durante la regeneración natural y cómo la recuperación de cada atributo está relacionada con la de los otros. En el análisis se consideraron cuatro grupos de variables: propiedades del suelo, atributos de la diversidad el bosque, características de la función y la estructura del bosque.

Si bien sus resultados muestran la sorprendente rapidez con la que se recuperan algunos atributos —lo que en el corto plazo se traduce en grandes beneficios derivados de la restauración natural de los bosques tropicales—, la velocidad de recuperación difiere mucho entre los diferentes atributos del bosque: la fertilidad del suelo y el funcionamiento de las plantas muestran las tasas más rápidas de recuperación, ya que alcanzan valores equivalentes a 90 por ciento de los del bosque maduro (menos de 10 años y menos de 25 años, respectivamente); la velocidad de recuperación es intermedia para la estructura del bosque y la diversidad de especies (25-60 años) y mucho más lenta para la biomasa aérea y la composición de especies (más de 120 años).

“Hay valores que prácticamente desde el principio del proceso de recuperación están en el 90 por ciento del valor del bosque maduro, pero hay otros que para llegar a este 90 por ciento tiene que pasar más de un siglo, como por ejemplo la biomasa contenida en el bosque y su composición de especies, que tardan mucho en recuperarse, así como el número de especies fijadoras de nitrógeno. Estos resultados indican que no todos los atributos del bosque se recuperan igual de rápido”, explicó Jorge Meave.

Para el investigador, justamente este es uno de los resultados más importantes. Es decir, el determinar que si bien la recuperación es rápida, no lo es para todas las características del bosque. “El otro resultado importante tiene que ver con el análisis de redes, en el que tratamos de ver cómo se relaciona la recuperación de los distintos atributos. A través de este análisis pudimos identificar tres atributos que son los más importantes para representar la recuperación integral: uno es la riqueza de especies, el otro el tamaño máximo de los árboles y el tercero es la heterogeneidad estructural del bosque”.

Para el científico, estos tres atributos ofrecen una buena medida de qué tan bien o mal se está recuperando el bosque en una región, lo que puede ser muy importante para indicar en qué casos sería necesario asistir a los bosques en su recuperación (recuperación asistida) o dejarlos en su proceso natural.

“Las decisiones de si necesitamos invertir o no para darle un empujón a un bosque que se está recuperando las podemos basar en estas medidas que son las que mejor se correlacionan con otras. Este es un mensaje importante para las personas que se dedican al manejo y gestión de los bosques, o a las organizaciones gubernamentales de todos los países encargadas de estos procesos, ya que esto les permite saber en dónde deben centrar sus esfuerzos. Ahora se cuenta con un instrumento de diagnóstico que hace innecesario medir numerosas características de los bosques en desarrollo —lo que puede ser muy costoso—, pues podemos basarnos en estos tres atributos para tener buenos resultados”, expresó.

Buenas y malas noticias

Para el investigador Eduardo Pérez se debe tomar en cuenta que hay buenas noticias, pero también malas. “Hay buenas noticias en el sentido de que algunas propiedades que pensábamos que podían ser extremadamente frágiles, como la fertilidad del suelo, resulta que se recuperan relativamente rápido. Pero hay otras que tardan más de 120 años en recuperarse; aunque este tiempo puede parecer relativamente corto, esto significa que en varias generaciones no vamos a ver cómo la composición de especies y la biomasa se recuperan completamente”, explicó. Por ello, enfatizó en que los resultados arrojados por este estudio no son un llamado a olvidarse de los boques maduros, que son los que requieren el cuidado máximo, pero sí para entender mejor a los bosques secundarios que están presentes en todos lados.

La estimación precisa de la cobertura de bosque secundario en las regiones tropicales enfrenta muchas dificultades. Aun así, en América Latina se estima que 30 por ciento de la superficie forestal ya está cubierta por bosques secundarios. “La gran mayoría de bosque que hay en México es bosque secundario, queda muy poco primario. No podemos dejar de enfatizar la necesidad de mantener estos reductos que quedan y que ya son muy pocos, pues entre otras cosas, son las únicas fuentes de especies que harán posible el enriquecimiento paulatino de los bosques en desarrollo. A lo que estamos apostando es que la vegetación secundaria pueda irse desarrollando para acercarse a las características del bosque primario”, expresa Jorge Meave.

Para ambos investigadores, por la magnitud de su extensión y por su importancia, el estudio de los bosques secundarios es en donde la ecología del siglo XXI va a tener que centrarse. Los nuevos estudiantes, biólogos y ecólogos, tienen que voltear a ver estos sistemas desde una mirada multidisciplinaria para poderlos entender y conocerlos mejor; una de las razones es que su recuperación es una de las posibles soluciones para enfrentar el cambio climático.

Enlace al artículo: science.org/doi/10.1126/science.abh3629

.jpg/1280px-Gryllus_campestris_(35634613106).jpg)