Enviado por

|

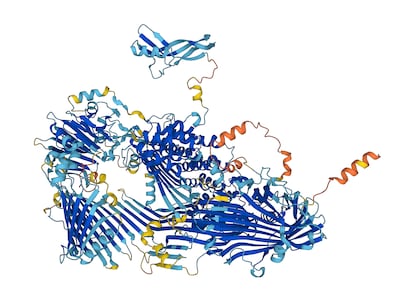

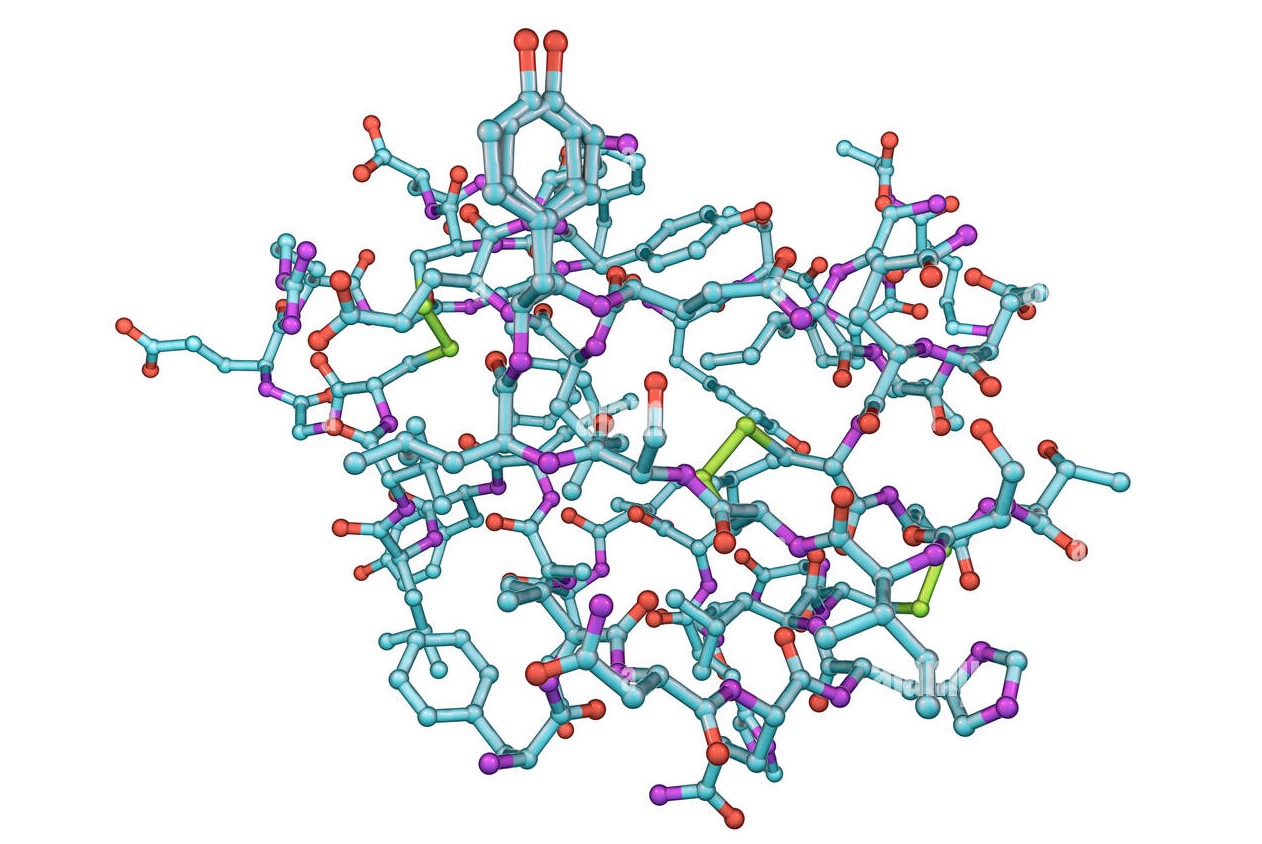

El británico Demis Hassabis (Londres, 1976) y el estadounidense John Jumper (Little Rock, 1985) han utilizado con éxito la inteligencia artificial acelerar una carrera científica que llevaba medio siglo abierta, desde la empresa Google Deepmind de la que Hassabis es el consejero delegado. Con su modelo de inteligencia artificial AlphaFold2, presentado en 2020, han logrado predecir la estructura tridimensional de casi todas las proteínas identificadas hasta la fecha —unos 200 millones—, partiendo únicamente de la secuencia de aminoácidos que forma su cadena. Estas larguísimas cadenas se pliegan en formas tremendamente complejas, que determinan la función y actividad biológica de las proteínas, y predecir esas estructuras era un reto pendiente de la ciencia desde los años 1970.

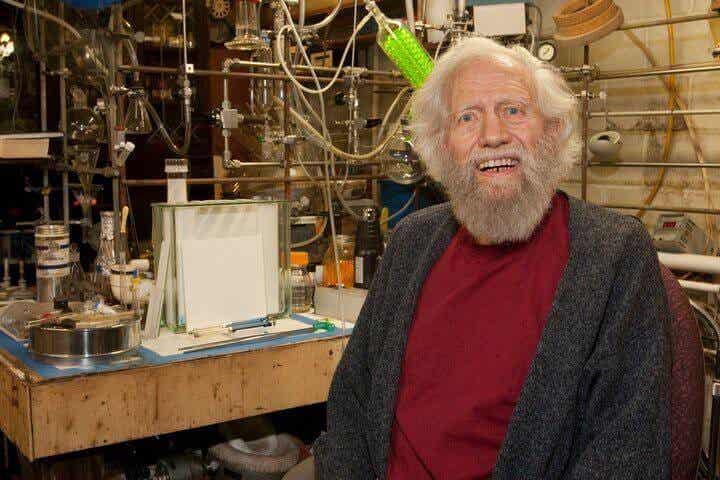

El estadounidense David Baker (Seattle, 1962) ha aprendido a dominar los denominados bloques de construcción de la vida —los 20 aminoácidos— y a crear proteínas completamente nuevas que no existían en la naturaleza. Lo logró por primera vez en 2003 y, desde entonces, la imaginativa cocina de su grupo de investigación en el departamento de bioquímica de la Universidad de Washington ha diseñado proteínas a la carta, para usarlas como medicamentos, como nuevas vacunas —con éxito ya en modelos animales— o como diminutos sensores —que permiten, por ejemplo, detectar la presencia de la droga fentanilo en el ambiente. Tras ser felicitado por el comité de los Nobel que le ha otorgado el premio, Baker declaró sentirse muy “emocionado y honrado” y agradeció a los investigadores que le precedieron y acompañaron en su campo, citando la clásica frase que escribió en 1675 Isaac Newton: “Si he visto más lejos, ha sido subiéndome a hombros de gigantes”.

Para su descubrimiento, Baker desarrolló en su día una herramienta de computación llamada Rosetta, y hoy ha agradecido las contribuciones de los galardonados ayer con el Nobel de Física —por sus desarrollos para el aprendizaje automático con redes neuronales— como fundamentales para hacer realidad la predicción de la estructura de proteínas con IA, por la que Hassabis y Jumper se han llevado la otra mitad del Nobel de Química. Los tres nuevos nobeles de Química compartieron también en 2023 el premio Fronteras del Conocimiento, que otorga la Fundación BBVA, en la categoría de Biología y Biomedicina. Demis Hassabis y Geoffrey Hinton —nuevo Nobel de Física— fueron también dos de los cuatro galardonados en 2022 con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, “por sus desarrollos de redes neuronales fundamentales en todos los campos de la ciencia y la tecnología”.

En una conferencia de prensa ofrecida por Google DeepMind, tanto Demis Hassabis como John Jumper expresaron su “increíble emoción y honor” porque la Academia Sueca haya reconocido las investigaciones a las que han dedicado su carrera científica. “La tarea de mi vida ha sido buscar aplicaciones de la inteligencia artificial que mejoren la vida de las personas y, en concreto, que aceleren los descubrimientos científicos”, declaró Hassabis, recordando cómo su interés de niño en el ajedrez y los ordenadores le llevó a desarrollar AlphaGo, una IA que derrotó en 2016 al campeón del mundo de go, un juego de tablero cuya complejidad de movimientos posibles supera a la del ajedrez.

AlphaGo fue el primer gran éxito de la compañía DeepMind, cofundada por Hassabis en 2010 y adquirida por Google en 2014, y sentó las bases de AlphaFold, la primera herramienta de inteligencia artificial que ha revolucionado la investigación científica. Hassabis hizo una reflexión general sobre la IA, horas después de conocer que había recibido el Nobel de Química por la aplicación de esa tecnología al estudio de las proteínas: “La inteligencia artificial es quizás la tecnología más poderosa que ha tenido la humanidad. Va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida y, con respecto a su uso, me defino como optimista cauto: tiene un enorme potencial para aplicaciones beneficiosas, pero también podrá usarse para hacer daño. Esto nos puede crear problemas sin precedentes y necesitaremos afrontar los riesgos de la IA”, afirmó el científico computacional, quien aprovechó la ocasión para pedir cooperación internacional para estar preparados para el reto que supondrá “la siguiente generación de herramientas de IA, que llegará en 10 años o así: tendrán más riesgos y habrá que estar más preparados. Vamos en la dirección correcta con las cautelas actuales, pero tenemos que ir más rápido”.

En la misma comparecencia, el también premiado John Jumper destacó que el secreto de que AlphaFold haya resuelto el problema de la estructura de las proteínas es que “la inteligencia artificial es increíblemente buena desentrañando patrones que las personas no podemos ver. Pero eso no se consigue ‘con solo darle al botón de la IA’. El desarrollo de AlphaFold ha sido un proceso iterativo muy complejo, desarrollado durante años por un grandísimo equipo y el premio reconoce el potencial de la biología computacional”. Para Jumper, la clave es que estas herramientas nos ayudarán a entender mejor las enfermedades y, sobre todo, a hacerlo mucho más rápido. Su colega Hassabis reconoció que, en esta nueva era científica que se abre, “tendremos que ser cautos: seguir usando los procedimientos científicos adecuados y, además, asegurarnos que entendemos estos sistemas y que podemos controlarlos”.

José Antonio Márquez, investigador del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), ha manifiestado su satisfacción por “un premio Nobel muy merecido y que se ha otorgado muy poco tiempo después de que se lograran los avances ahora reconocidos”. Pero para Márquez, que trabaja dilucidando estructuras de proteínas del sincrotrón del EMBL en Grenoble (Francia), esta rapidez no ha sido ninguna sorpresa. “Este premio era algo que esperábamos, porque la comunidad científica ha absorbido en muy poco tiempo esos avances. Todos los laboratorios aplican ahora esa metodología por defecto: gracias a AlphaFold, conocer la estructura más probable de una proteína lleva segundos o minutos, mientras que antes eran meses o años de trabajo experimental”, explica este científico, quien aclara que para que esto sea posible ha sido fundamental el acceso abierto a los modelos de proteínas y al código del software usado tanto por David Baker como por Demis Hassabis y John Jumper.

Para Alfonso Valencia, director de Ciencias de la Vida en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC) el Nobel de Química 2024 “reconoce lo que se ha convertido en el avance más significativo de la inteligencia artificial. Los métodos implementados por Demis Hassabis y John Jumper para la predicción de la estructura de proteínas a partir de su secuencia se han convertido en un recurso imprescindible en biotecnología y biomedicina”. Valencia ha explicado, en declaraciones a SMC España, que una diferencia fundamental entre AlphaFold y otras populares herramientas de IA, como por ejemplo ChatGTP y sus respuestas no demasiado fiables, “es que estas predicciones de estructura [de las proteínas] vienen acompañadas de un índice de confianza en la calidad del resultado”.

Márquez recuerda que, “a pesar del alto grado de fiabilidad de AlphaFold al predecir la estructura del 80% de proteínas, hay algunos tipos de ellas con las que es mucho menos fiable”. Además, este investigador recuerda otra limitación fundamental de estas herramientas de IA que usan redes neuronales: “Son muy hábiles encontrando patrones, pero no nos explican cómo lo hacen. Así que para nosotros es un avance brutal tener predicciones fiables de las estructuras, y tan rápido, pero seguimos sin entender por qué las proteínas se pliegan de esa manera y no de otra”.

El galardón está dotado con 11 millones de coronas suecas, unos 950.000 euros. Tras los galardones de Medicina y de Física, conocidos el lunes y el martes, con el de Química continúa la ronda de anuncios, que culminará el jueves con el de Literatura y el viernes con el de la Paz. En 2023, los premiados fueron el francés Moungi Bawendi, el estadounidense Louis E. Brus y el ruso Alexei Ekimov, por el descubrimiento de los puntos cuánticos.

Desde 1901, el Premio Nobel de Química se ha otorgado 116 veces y ha quedado desierto en ocho ocasiones —la última, en 1942—. Como este premio puede ser compartido cada año entre hasta tres laureados, un total de 195 personas lo han recibido. Solo ocho de ellas son mujeres: la primera fue Marie Curie, en 1911; y la última, Carolyn Bertozzi, en 2022. Y únicamente han ganado dos veces el Nobel de Química los científicos Frederick Sanger (en 1958 y 1980) y Barry Sharpless (en 2001 y 2022).

.png/550px-Chromatin_nucleofilaments_(detail).png)

.jpg)