En la historia de la ciencia cabría recuperar la figura de una joven aprendiz que, sin ser propiamente una “científica”, supo darnos no sólo una precursora y adelantada visión de los caminos que seguiría la entonces “ciencia moderna” al concebir la creación de un hombre nuevo, un hombre nacido en un laboratorio, un ser ideado por la mente de un científico. En efecto, Mary Shelley y su creación literaria Frankenstein apuntan desde el principio a uno de los viejos y desastrosos “sueños de la razón”, y tan es así que desde sus primeras ediciones el texto ha dado abundante material para el debate filosófico en lo que podemos denominar el problema científicomoral. Así, a Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818, se le ha considerado de muchas y múltiples maneras. Sin embargo, las actuales investigaciones históricas empiezan a poner de manifiesto el espectro científico que sirve de marco a la obra, y es precisamente a esta reconstrucción a la que se destina este escrito. Así pues, intentaré recuperar la ciencia que subyace en la creación literaria, y, a partir de ello, bosquejar lo que aquí he dado en llamar “ la ciencia de Victor Frankenstein”, esto es, la ciencia que respalda el experimento con que este personaje quiere dotar de vida a la nueva criatura.

La ciencia de Frankenstein es una conjunción de concepciones antiguas y renacentistas y de la ciencia moderna, y esa combinación configura el telón de fondo de la ciencia implícita en el texto; por ende, mi labor se restringe a seguir las pistas que Mary Shelley va dejando a lo largo de su novela para poder hacer manifiesta esta ciencia mediante el trazo de las coordenadas principales en las que el mundo de los magos y alquimistas se une al de los científicos modernos.

Buena parte de tal ciencia se halla en un pasado lejano, y no podría ser de otra manera dado que el origen de la novela, según se sabe, fue una apuesta en la que el ganador sería quien escribiese la mejor historia de fantasmas; por ello, la autora buscó aterrorizar a los lectores recurriendo a lo tenebroso y sombrío de la novela gótica, en la que insertó elementos de la alquimia y la magia, pero a la vez centró el terror en una é poca más cercana y luminosa –el siglo XVIII–, cuyo contexto era el del romanticismo de su propia época; en esta tendencia es posible reconocer la crítica a la “razón ilustrada” y a la “ ciencia moderna”. Para una mente romántica como la de Mary, los ingredientes de la creación estaban dados: el pavor provendría de la obra culminante de un científico que no se detiene ante el límite de lo misterioso y que avanza en él con el solo poder de su razón y de su ciencia, un genio creador que en la búsqueda última del saber total y absoluto termina en la locura y hereda al mundo su creación, la peor de sus pesadillas convertida en realidad.

Para combinar estos ingredientes, Mary Shelley imaginó un científico obsesionado que, impasible ante el poder de su ciencia, decide consagrarse a la búsqueda de un patrón teóricoexperimental que le haga posible crear vida. Y por cierto que tal patrón existía desde siempre: es en buena medida el sueño de magos y alquimistas de toda laya en la historia de la filosofía y de la ciencia; pero lo significativo aquí es que en la época de Shelley esas cuestiones dejaban paulatinamente de ser meros ensueños para comenzar a convertirse en realidades gracias a los nuevos resultados de la ciencia. El nudo de la creación dejaba de ser una mera idea romántica para convertirse en una certeza a cuyo servicio se tendría por consiguiente a la ciencia misma. Aparece así esa especie de mito que configura ya el imaginario colectivo y que prácticamente se ha convertido en una leyenda

urbana: la concepción del “científico loco”, que remite inmediatamente a la idea del poder absoluto que confiere el conocimiento y que termina por colocar a los científicos como amos y señores del mundo. Uno de tales antecedentes podrían hallarse en La nueva A t l á n t i d a de Francis Bacon, cuyo lema “Saber es poder” puede considerarse como el origen de la creación de la utopía científica. En fin, sea lo que fuera, el caso es que Mary Shelley logra reunir realidad y ficción para ofrecernos una obra que, trascendiendo el tiempo y el espacio, consigue realmente mostrar su arista más horripilante cuando nos coloca –hoy igual que entonces– ante la pregunta que hoy tiene particular importancia: ¿qué sería del mundo si la ciencia logra conseguir todo lo que se propone?

Nuestro personaje aparece como un joven investigador cuya pasión por los misterios de la vida y la muerte le llevarán a concebir la posibilidad de crear un hombre. Obsesionado con ello, se dirige primeramente a la metafísica, entendiéndola como ciencia que permite descifrar los secretos del mundo físico; la filosofía natural será entonces el genio que gobierne su destino. Recorriendo otras páginas, nos enteramos que se da a la tarea de leer exhaustivamente sobre estos temas en las obras de tres autores: Alberto Magno, Paracelso y Cornelio Agripa: “Bajo la guía de mis nuevos preceptores, me inicié con la mayor diligencia en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida; pero este último pronto atrapó toda mi atención”. También nos dice que una violenta, terrible e inesperada tormenta cambió el curso de sus ideas: “Antes de este episodio yo ya conocía las leyes más elementales de la electricidad. En esta ocasión estaba con nosotros un hombre de grandes conocimientos en filosofía natural, el cual, estimulado por la catástrofe, comenzó a explicar una teoría que había desarrollado sobre la electricidad y el galvanismo, la cual era al mismo tiempo nueva y asombrosa para mí. Todo lo que dijo ponía totalmente en duda las apreciaciones de Cornelio Agripa, Alberto Magno y Paracelso”. Fue a raíz de tal incidente que decide renunciar a seguir alimentado su espíritu con estos estudios, pues le pareció entonces que “nunca nada sería o podría ser conocido” ya que la aparente contradicción que engendraba el estudio de la historia natural se le mostró entonces como “una creación deforme y fracasada”.

Se dedica entonces a “las matemáticas y a las ramas de investigación que pertenecen a esa ciencia por estar constituidas sobre fundamentos sólidos”. No obstante, el destino o la fatalidad no habrían de permitir que el desengaño y la decepción fueran contundentes, y poco después encontramos a nuestro personaje en la Universidad de Ingolstadt, donde se encuentra con su primer maestro, el señor Krempe, quien es precisamente profesor de filosofía natural. Éste se burla de las lecturas de Victor por considerarlas teorías refutadas: “No esperaba ya, en estos tiempos ilustrados y científicos, encontrar un discípulo de Alberto Magno y de Paracelso. Mi querido amigo, usted debe comenzar sus estudios completamente desde el principio”. Así que el buen maestro le entrega una lista de libros sobre filosofía natural sobre los que nunca se dicen los títulos, pero sabemos que pese a su modernidad tales textos no parecían cubrir las expectativas del joven estudiante: “Se me pedía que cambiara quimeras de ilimitada grandeza por realidades de poco valor”. Aún le espera otra sorpresa, y esta sí que cambia por completo su manera de concebir la ciencia y en general da un vuelco total a su propia vida. El encuentro con el señor Waldman y la química moderna le abren nuevos derroteros, pues sabe entonces que su sueño creador tiene finalmente una posibilidad. En efecto, Waldman le dice lo siguiente:

Los antiguos maestros de esta ciencia prometían imposibles y no lograron nada. Los maestros modernos prometen muy poco; ellos saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es una quimera. Pero estos filósofos, cuyas manos parecen estar hechas sólo para hurgar en la suciedad y sus ojos para escrutar con el microscopio o el crisol, han hecho realmente milagros. Han penetrado hasta lo más oculto de la naturaleza y han demostrado cómo funciona en sus escondrijos. Han subido a los cielos, han descubierto cómo circula la sangre y cómo es el aire que respiramos. Hemos adquirido poderes nuevos, y prácticamente ilimitados, que pueden gobernar el rayo, imitar terremotos y hasta simular al mundo invisible con sus propias tinieblas.

En estas palabras se condensa el sueño de nuestro curioso y ambicioso investigador: la ciencia, después de todo, era poderosa y ahora parecía serlo más que nunca. “Mucho más alcanzaré yo siguiendo los pasos ya iniciados –afirma el personaje–, seré pionero de un nuevo camino, exploraré nuevos poderes y descubriré al mundo los misterios más secretos de la creación” .

Después de esto toma la decisión de volver a sus antiguos estudios, para lo cual pide consejo al señor Waldman, a quien le cuenta de sus autores favoritos. Pero el maestro no se sorprende ni se burla de tales teorías; al contrario, encuentra en estos personajes a los precursores de los estudios modernos, pues “a la labor infatigable de estos hombres deben los filósofos modernos la mayoría de la base de sus conocimientos. Nos han dejado una tarea más sencilla: dar nombres nuevos y organizar en clasificaciones los hechos que en gran medida ellos habían sacado a luz. La labor de los genios, aunque esté dirigida erróneamente, rara vez deja de conseguir alguna ventaja sólida para la humanidad”. Por úl timo, recomienda a su nuevo discípulo que no sólo se dedique al estudio de la química pues “quien sólo se ocupa de esa rama del conocimiento humano sería un mal químico. Si su deseo es convertirse en un verdadero hombre de ciencia y no en un mero experimentador, debo aconsejarle que se dedique a todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas”.

Por ende, el plan de estudios que seguirá Frankenstein consta de dos disciplinas fundamentales: la filosofía natural y la química, que en general quedan representadas por Krempe y Waldman, sus dos maestros. Con dicho arsenal se inicia Victor en estudio de la ciencia, que supone ha de terminar por descubrirle los misterios de la vida y de la muerte. En efecto, la cuestión que preocupa a nuestro personaje y que se erige en tema y proyecto de investigación es la pregunta relativa al origen del principio de la vida, para cuya respuesta habrá que recurrir primero a la muerte. Vemos también a Victor enfrascado en sesudos estudios y experimentos fisiológicos y anatómicos, de donde podemos suponer que la biología –quizá la evolucionista– es igualmente una de sus especialidades. A lo anterior me resta solamente añadir la vía de los experimentos modernos de la electricidad. Dos cuestiones tomo aquí como pistas. Una es lo que explícitamente se nos dice en la introducción de 1831 y en el prólogo de 1818 y que remiten concretamente a la naturaleza del principio de la vida: los experimentos realizados por Erasmus Darwin y a su posibilidad: tal vez sea posible reanimar un cuerpo; el galvanismo había dado evidencias de ello. Tal vez entonces podrían fabricarse las partes componentes de una criatura, colocarlas juntas y dotarlas de calor vital.

La segunda pista la tomo al vuelo de lo que puede estar supuesto en todo ello, y así, me parece que la idea que se manejará es la de una esencia etérea que pudiera vivificarse con una descarga eléctrica, descarga que, aunque la autora de la novela no lo dice explícitamente, es la generada por la electricidad de los rayos, pues para introducir el tema de la electricidad y el galvanismo Victor cuenta líneas atrás su experiencia con la tormenta, y cuando la criatura abre los ojos lo hace asimismo en una noche lluviosa. Tal vez Mary Shelley tiene en mente los experimentos de Franklin –con quien James Lind se carteaba– y el pararrayos, el cual fue sometido a prueba en 1753. He aquí la tecnología para la construcción artificial de la criatura: la posibilidad de crear vida –la “ chispa vital”– tendrá a la electricidad como su origen.

Comienza entonces el largo proceso de investigación: “ Después de días y noches de una labor y fatiga increíbles, fui capaz de descubrir la causa de la generación de la vida, y no sólo eso: además [pude] conferir animación a la materia sin vida”. Aunque ya desde aquí advierte lo peligrosa que es la adquisición de conocimientos y duda de cómo habrá de utilizar el enorme poder que ha adquirido con su ciencia, decide crear un ser humano, dedicándose entonces a conseguir y acondicionar sus materiales. Dos años yendo de aquí a allá terminan por dar frutos esa noche borrascosa y fría de noviembre: la criatura abre sus ojos, respira con fuerza y mueve agitadamente sus miembros; el doctor Frankenstein, incapaz de soportar el aspecto de su creación, huye despavorido del laboratorio, y ambos seres, creador y criatura, inician el arduo peregrinar que habrá de dejar a su paso muerte y desolación. Terrible destino impone al científico su megalómano sueño creador, y, con él, a la espeluznante –e inocente– criatura que produjo. La idea parece clara, o por lo menos es lo que Mary Shelley nos orilla a pensar: jugar a ser Dios termina en desastre, y todo parece indicar que la ciencia y sus procedimientos juegan con poderes que desconocen y que no podrán controlar una vez desatados.

Con estos elementos –las únicas pistas que nos brinda Mary Shelley– podemos intentar echar un vistazo al laboratorio del doctor Frankenstein y tratar de descubrir cómo se lleva a cabo la creación de la terrible criatura que tanto sobresalta a su creador. Entramos con esto a la visión megalomaníaca de nuestro “científico loco”, quien sólo puede pensar en las inmensas posibilidades del poder de crear vida, lo que lo colocará por encima de cualquier otra cosa que hasta entonces hubiese logrado hombre alguno. Si la vida y la muerte parecen ser meros límites conceptuales, Frankenstein piensa que ha de ser el primero en atravesarlos para producir una nueva especie que lo honrará como su creador: “Creía que si podía conferir animación a la materia sin vida, podría en un futuro recuperar la vida donde la muerte hubiese, aparentemente, entregado el cuerpo a la corrupción”. El viejo sueño de magos y alquimistas se convertía en realidad. Frankenstein tiene el respaldo científico necesario para llevar a efecto su proyecto, y nosotros podemos ahora intentar profundizar en tal soporte.

Entremos pues en el laboratorio de Victor Frankenstein y escudriñemos un poco. Llaman primeramente nuestra atención unos viejos y estropeados folios en cuyos lomos leemos: D e unitate intellectus, Summa de creaturis, Summa Theologiae, De vegetalibus y De animalibus; su autor es el erudito e ilustrado Alberto Magno, quien no obstante ser hijo del siglo XIII, fue uno de los autores que impresionaron primeramente la mente de nuestro joven investigador. ¿Qué podía encontrar de novedoso un hombre moderno en la obra de un antiguo y oscuro medieval? Me parece que lo que admira en él se basa en dos cuestiones.

La primera se remite a la concepción mágico-astrológica del universo: la idea de un conocimiento natural que testimonia la fuerza de una Causa Primera que permite conservar todas las cosas unidas. La segunda cuestión, fundamental, es seguramente el interés que ese antiguo personaje mostraba por las ciencias físicas y su constante apelación a que se traten con estricto apego a la observación y el experimento. Frankenstein encuentra en Alberto Magno una doctrina que mezcla diversos elementos sostenidos en la idea de un todo cuyas partes están relacionadas, que a su vez estaba marcada por un camino metódico. Ambas cuestiones parecen imbuir en la joven mente de Frankenstein la posibilidad de un conocimiento absoluto y total basado en la observación de la naturaleza.

Tenemos ahora ante nosotros el legendario tratado De oculta filosofía de Cornelio Agripa. El solo título basta para saber por qué es uno de los libros favoritos de nuestro personaje. Por lo que sabemos, Agripa era medico, astrólogo, nigromante, cabalista y mucho más. Especie de nuevo Fausto, como alguien lo ha llamado, fue acusado y encarcelado por brujería, y en esta obra hace confluir elementos de lo que él mismo llamaba “magia natural”, constituida por doctrinas neoplatónicas y cabalísticas y por las teorías de Nicolás de Cusa y de Raimundo Lulio; su idea central es que la naturaleza es un organismo vivo, un todo animado, en donde todo influye en todo y cuyo influjo universal es la vida originaria que ha creado todo. Uno de sus capítulos tiene el sugerente título de “Reanimación de los muertos, largo sueño e inedia”.

Hay asimismo algunos textos de Paracelso, que en las versiones actuales de sus obras completas conocemos como el Libro de los prólogos y que trata fundamentalmente de la medicina; el Libro de las entidades, compuesto de cinco libros que abordan la entidad de los astros y su influencia, la del veneno, y las entidades natural, espiritual y divina. el Libro de las paradojas se ocupa de las causas y orígenes de las tres sustancias (mercurio, sal y azufre) y de las enfermedades que de ellas provienen. Con semejantes títulos, es clara la razón de que Paracelso – cuya figura parece moverse entre la delgada línea que separa genio y locura, más aún que Agripa– convoque toda una serie de saberes: alquimia, astrología, teología, filosofía, química, medicina, mineralogía, artes mecánicas, fisiología y muchos otros. A Paracelso se le considera hoy día como un precursor de la ciencia moderna al ser el fundador de la terapéutica y de la medicina experimental. Y ciertamente que ese era en lo esencial su programa de actividades: reformar la medicina por medio de la magia. Su idea de la magia estaba fincada, como la de Agripa, en la concepción de la unicidad de la naturaleza, en que prima la idea de una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, de donde resulta claro que investigando en el primero se hará posible actuar en el segundo. Así, la búsqueda de este médicomago se centrará en conocer las fuerzas “mágicas” que rigen el macrocosmos: astrología y teología que, aunadas con la alquimia – arte de combinación de las sustancias–, proporcionarán los remedios adecuados a las enfermedades del hombre. He aquí todo el misterio de la medicina alquímica. Pero el universo de Paracelso es mucho más vasto y complejo y encierra en sí muchas otras nociones que pueden haber atraído la mente de Frankenstein. Entre ellas, la principal sería la que se refiere a los “ homúnculos”, seres vivos creados in vitro para cuya creación se dice que dejó establecida una fórmula.

Es, pues, la medicina alquímica la concepción de que, como un todo orgánico, la naturaleza está recorrida por la fuerza de la vida, que parece surgir de la combinación del azufre, la sal y el mercurio. ¡Qué idea tan atractiva habría de parecerle a Frankenstein, pues si realmente existe un orden general y armonía en el universo, será conociendo el eterno juego de sus mutaciones lo que hará posible reconstruirlo en el microcosmos! Dominar este arte es supremo conocimiento, ciencia universal teórico-especulativa y práctico-experimental a la vez. Según esto –piensa Victor–, el secreto de la vida está escondido en la misma naturaleza, y lo único que resta es descubrirlo a través de un ars combinatoria y reproducirlo. Para el hombre que lo posea no hay nada imposible.

La primera conclusión que podemos extraer de esta somera inspección de textos es que los autores favoritos de Victor Frankenstein comparten con él la idea de la unidad de la naturaleza, cuya intuición básica habrá de desarrollar la ciencia moderna. Recuérdese aquel consejo que le daba Waldman sobre la unificación de los saberes, que Victor parece haber encontrado antes en Paracelso: los versados en una sola entidad, los especialistas, cada uno considerado aisladamente, es un farsante y sus conocimientos sólo resultan verdaderos y justos cuando se reúnen en uno solo. Estas son ideas que podemos concentrar en la fórmula siguiente: si el mundo natural y el mundo humano se rigen por las mismas leyes, el conocimiento de las diferentes disciplinas constituirá entonces un único y último saber. Esta cuestión, por lo demás, habrá de ser firmemente asentada por René Descartes como una de las premisas fundamentales de la Modernidad: es posible un conocimiento último y absoluto de la naturaleza a través de un método propicio. Así que todos estos autores conectan – cada cual a su modo– las ideas que los modernos desarrollarán cabalmente .

Con este trasfondo, podemos ahora introducir las modernas experimentaciones con la electricidad que parece tener en mente Frankenstein. Digamos, en primer término, que las investigaciones en torno a la electricidad y el magnetismo tienen también un remoto pasado, que en buena medida llevó a establecer una analogía entre el poder de la atracción de ciertos cuerpos y el pensamiento mágico.

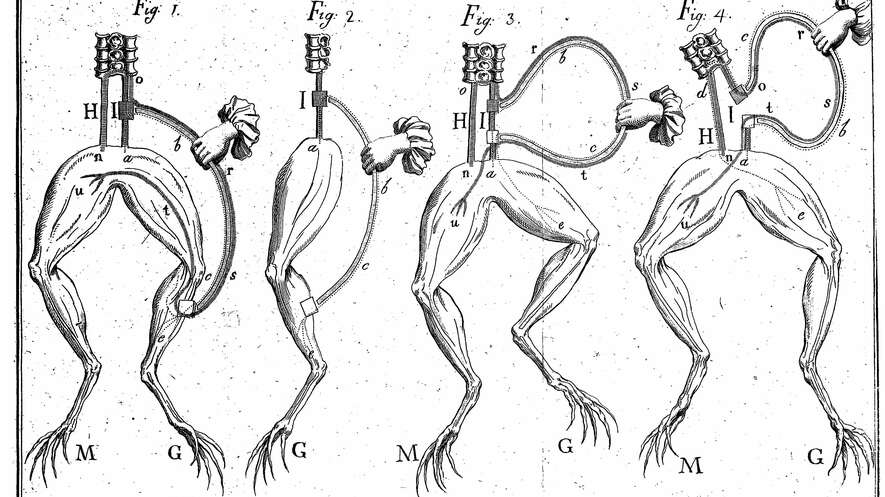

En efecto, se ha dicho que “la doctrina de las afinidades y las simpatías – o sea, la idea de que la virtud reside en un tipo especial de sustancia y que puede ser evocada mediante un tratamiento adecuado– quedó ejemplificada en el ámbar y más aún en el imán debido a su propiedad mágica de transferir su virtud a otros objetos”. Galvani pensaba que lo que puede transferir dicha virtud sería la electricidad, y trató de probarlo del modo siguiente: tomó ranas muertas y las fijó con agujas de cobre a rejas de hierro; las ranas experimentaban convulsiones. El anatomista italiano pensó entonces que había descubierto una clase desconocida de electricidad: la electricidad animal, más tarde llamada galvanismo. No era tal, como después lo demostró Volta al establecer que era posible producir electricidad prescindiendo de los animales, creando así la primera pila de corriente eléctrica. Lo que aquí me interesa resaltar es el hecho de que, en el espectro científico que delinea Mary Shelley, la electricidad es esa suerte de “chispa o elixir” que podía funcionar como principio y origen de la vida, y, dado que Galvani era un anatomista que mostraba un interés especial por la fisiología de los nervios, es que Victor Frankenstein se dedica también al estudio de esas disciplinas. Aquí cabrían también los experimentos que llevó a cabo Erasmus Darwin: “Había mantenido un trozo de vermicelli dentro de una caja de vidrio, hasta que, por algún medio extraordinario, este comenzó a moverse por propia voluntad”. Por su parte, los planteamientos de Franklin –cuya explicación de la electricidad, como señala algunos estudiosos, se convirtió en la moderna teoría de la carga eléctrica– bien pudieron quedar integrados en este cuadro ya que la analogía que establece entre la chispa eléctrica que se produce en un laboratorio y el rayo que puede ser atrapado por la cometa mostraba que la electricidad tenía una aplicación práctica que en cierto modo era controlable, pero además parecía apuntar a que si tal descarga se dirigía a un cuerpo inerte, sería capaz de infundir vida a la criatura de Frankenstein. Al parecer, fue este tipo de experimentos los que realizó el científico que imaginó Mary Shelley.

Podemos ahora suponer que tal acercamiento a la electricidad, aunque no queda patente en el texto, es justo lo que posibilita la aplicación práctica de las viejas teorías alquímicas, y, con ello, imaginar lo que habría en la desordenada mesa de trabajo de Frankenstein. Amontonados aquí y allá podemos ver utensilios y accesorios diversos, tales como alambiques, matraces, aparatos de destilación, agujas de cobre, barras de hiero, imanes y ámbar; quizá también hubiera frascos de sal, azufre y mercurio, las tres sustancias fundamentales de que hablaba Paracelso, y hasta un galvanómetro para detectar la presencia de una corriente continua; vemos también una pila de corriente eléctrica junto a algunas enormes y descoloridas cometas, y, por supuesto, instrumental quirúrgico y de disección, y sobre todo metales, animales y plantas colocados en pequeñas charolas y cajas de cristal. Y al fondo, finalmente, tendido en una especie de cama reclinable, vemos al imponente engendro que ha construido nuestro científico, quien se dirige a aquél llevando consigo una pequeña mesa con algunos de los instrumentos que hemos visto antes. Victor Frankenstein tiene ya todo dispuesto para iniciar su increíble y tremendo experimento .

Y aunque el cuento no concluye aquí, es este el final de nuestro viaje. Después de todo, lo que a nosotros nos interesaba era el comienzo del cuento. Al comienzo –ahora lo sabemos– era la ciencia, una ciencia que, según como nos la presenta Mary Shelley, parece decir “Hágase el hombre”. Y sí, quizá el hombre surgirá como en un acto de magia. Pero lo que será de él y lo que hagamos nosotros con un ser así es lo que hallaremos si seguimos leyendo hasta concluir la novela. Sin embargo, la pregunta continuará allí, porque esta historia, vista desde los albores del siglo XXI, es una narración que continúa y cuyo final aún está por escribirse.

No hay comentarios:

Publicar un comentario