En 1967, Ye Wenxie presencia la ejecución de su padre, profesor de Física en la universidad, por parte de los guardias rojos, jóvenes a favor de la Revolución Cultural de Mao Zedong en China. Jóvenes que eran sus propios estudiantes. Poco tiempo después, Wenxie es engañada y condenada a prisión por «esparcir material antirrevolucionario». Un viejo alumno de su padre le ofrece dos posibilidades: la cárcel o aportar sus conocimientos y pericia a la base de Costa Roja.

Cuarenta años mas tarde, Wang Miao, especialista en nanotecnología, se ve enfrascado en la investigación de una ola de suicidios masiva, en donde todos los fallecidos son científicos de renombre. Un día, una cuenta atrás se aparece frente a sus ojos. ¿Qué tiene que ver con las muertes recientes y con el extraño juego de realidad virtual en donde la civilización es destruida una y otra vez?

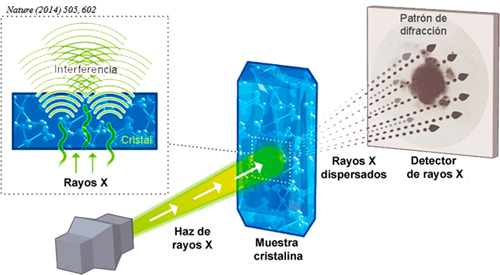

Esta preciosura de obra es un ejemplo de la rama de la ciencia ficción que se apoya con mucha fuerza en la parte de ciencia. Cuando está ambientada en el mundo real, hace referencia en forma constante a invenciones y teorías que van desde la física a la psicología de masas. Si bien muchas de las menos conocidas se explican, recomiendo leerlo con Google abierto.

Los personajes tienden a ser similares al libro mismo en ese aspecto: técnicos, lógicos, pero a su vez esconden una gran pasión por la investigación y una fe ciega en la ciencia, que se cae a pedazos cuando empiezan a acontecer sucesos que la contradicen. Ye Wenxie es una mujer que tiene que lidiar con una sociedad que reprime con brutalidad cualquier mínimo pensamiento que pueda ir contra la ideología. A modo de ejemplo, no puede ni siquiera hablar de manchas negras en el sol (manchas solares), porque el color negro es el de los antirrevolucionarios y el sol representa al Líder Supremo. La sola insinuación implicaría su muerte y posiblemente la de toda su familia.

Wang Miao, por otra parte, es perseguido por una cuenta regresiva. Aparece en sus fotos, flota frente a sus ojos, incluso llega en señales desde el espacio. La única forma de detenerla parece ser parar su investigación, como han sugerido otros científicos, pero no puede sacarse de la cabeza que todo está conectado con los suicidios y la misteriosa nota de una científica fallecida: «la física no existe y nunca existirá».

En el grupo de personajes lleno de mentes lógicas, destaca Shi Qiang como la excepción, un comisario de policía que tiene poco de ciencia pero mucha calle. Su rol es lidiar con el peso emocional de la situación, aconsejar a Wang cuando no parece haber salida racional. Es uno de los personajes más fáciles para empatizar, ya que es una de las pocas «personas de a pie» que no entiende mucho de lo que se habla, pero sabe analizar la situación y aprovecharse de ella, muchas veces, a costa de la furia de sus superiores.

Cixin Liu lleva el libro en tres escenarios paralelos: la historia de Ye Wenxie desde 1967, la investigación de Wang Miao en 2007 en el mundo real y, a su vez, sus avances en el juego de realidad virtual Tres Cuerpos. El objetivo de este último es encontrar la solución para que la civilización sobreviva a las eras caóticas, en donde el sol puede salir cada dos horas o no salir por dos años y sumir al planeta en una era de hielo, para después aparecer cubriendo la mitad del cielo e incinerar todo a su paso.

La novela puede ser desconcertante en la forma en la que está narrada. Suele ser en tercera persona, pero de repente un capítulo se pasa a la primera persona y otros son expedientes militares. Se nota mucho la personalidad del personaje principal de cada capítulo; los de Ye Wenxie tienden al monólogo, se les da poca importancia a otros personajes, estan cargados de estudios científicos y dispositivos que usa en su trabajo rutinario, mientras que los que tienen a Wang Miao están más basados en su interacción con múltiples actores y en la reflexión de lo que va sucediendo.

El problema de los tres cuerpos es un libro desafiante, que discute el rol de la ciencia en la sociedad, la obsesión, el fatalismo y cómo las pequeñas acciones en el lugar correcto pueden desencadenar consecuencias universales. Queda más que recomendado para todos aquellos que les guste la ciencia ficción del estilo de Arthur C. Clarke y los que quieran conocer una perspectiva interna de la historia reciente de China.

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/LN7UYP6V4ZDYRNO66DE254TACA.jpg)